土塔(どとう)といっても知らない人は知らないと思うし、私もよく知らないのだけど、堺市内では有名な史跡のひとつ。

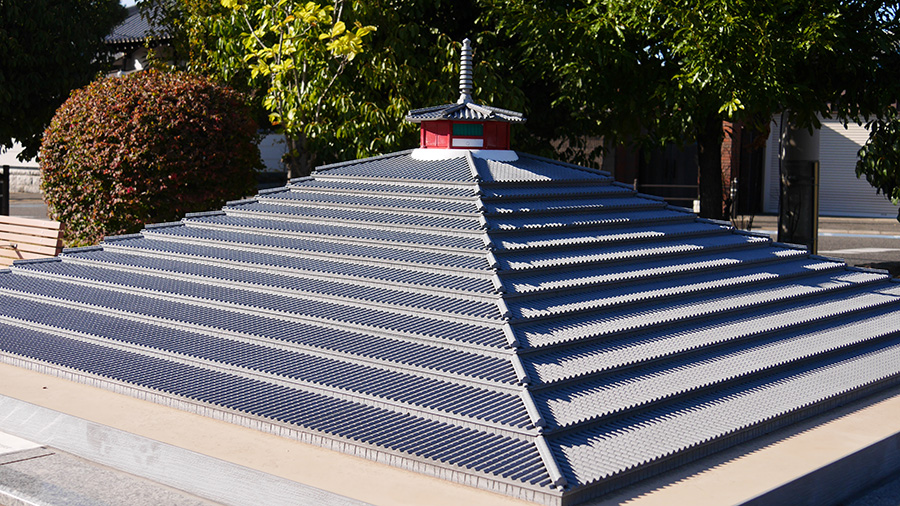

奈良時代の高僧、行基が築いた「十三重の塔」。発掘調査から「一辺53.1m、高さ8.6m以上ある四角錐の頂部をカットしたような形であった」ことがわかっているそうだ。土で固めて、瓦が葺かれている。てっぺんには木造の建物があったらしい。

その土塔を2008年に復元したものがあって、昨日は一般公開が行われると市の広報に出ていたので行ってきた。なんせ隣の駅から歩いてでも10数分?くらいのものなので。近いので。

一般公開といっても、その土塔は別に普段何かで隠されているわけでもない。公園の中にあっていつでも見られるんだけど、要するに「てっぺんに登れる」日だったのだ。てっぺんの一般公開。

近くまで行ったらてっぺんに人がいっぱいいるのが見えて、なんだかおかしい。上にいる人たちは「ほー・・・」とあたりを見渡しているんだけど、下から見ると、何をえらそうに立ってるんだと思う。もちろん、私も登ってえらそうに下を見下ろしてみた。絶景じゃ。

あ、登るのはこの段々の壁をよじ登るんじゃなくて、ちゃんと登り口があります。階段になってて。

しかし、奇妙な建築物である。

まっしかく。ピラミッドみたいに。段々になっていて、そこに瓦がぎちぎちに組まれてる。復元したものだから瓦はまだ新しい。

ふーん・・・・・・としか言いようがない。行基さんは何を考えてたんだろう。

下に降りて、離れたところから見ると、大きさに驚く。インパクトあるなあ。

てっぺんから見下ろしたところ↓

昔はこんなだったと考えられている、とのこと(模型があった)。↓

-s-1024x576.jpg)